Hinter dem Projekt ELCH verbirgt sich also eine Strategie – auch wenn der Weg nach eigenen Angaben des Unternehmens noch nicht ganz klar ist. Das ambitionierte Ziel steht fest. Zumal Stadtbusse mit vollelektrischem Antrieb inzwischen zum gewohnten Straßenbild in vielen deutschen und europäischen Städten gehören. Der Mercedes-Benz eCitaro ist einer der bekanntesten Vertreter. Elektrisch angetriebene Reisebusse sind hingegen Mangelware. Ihre Entwicklung ist aber auch ungleich schwieriger. Die Liste der Hürden liest sich bisweilen wie das Who is Who der Unmöglichmacher: etwa die Anforderungen an die hohe Reichweite im Fernverkehr, die Flexibilität im Einsatz, die Notwendigkeit der Zwischenladungen für Batterien, die hohe Zuladung und der Raumbedarf für Fahrgäste und Gepäck. Bisher ist es noch keinem Bushersteller gelungen, einen batterieelektrischen Reisebus zu entwickeln, der praxistaugliche Reichweiten und Verfügbarkeit für ein breites Spektrum an Einsatzbedingungen abdeckt.

Michael Klein, Leiter Produktentwicklung und Produktion Daimler Buses zeigt sich dennoch optimistisch, wenn er sagt, dass sich Daimler Buses freue, als einziger Omnibushersteller die vorhandene Entwicklungskompetenz in das Projekt ELCH einbringen zu dürfen. Als technologischer Vorreiter der Branche wolle man das Thema sowohl rasch als auch umfassend und praxisorientiert angehen.

Ziel des ELCH-Projekts ist die Entwicklung eines modular aufgebauten Antriebsstrangs einschließlich zweier emissionsfreier und praxisgerechter Demonstrations-Fahrzeuge in den kommenden vier Jahren. Im Anschluss an die Entwicklungszeit sollen die Prototypen unter realen Einsatzbedingungen getestet werden. Bei allem verfolgen die Partner einen ganzheitlichen Ansatz. Zunächst wird in einer Konzeptphase im Modellversuch ein modular aufgebauter Antriebsbaukasten mit Blick auf Energieverbrauch, Reichweite, Fahrleistung und Batterielebensdauer untersucht. Dabei werden Synergien zu Komponenten aus dem Lkw-Bereich von Daimler Truck beachtet. In die Ergebnisse fließen im zweiten Schritt Faktoren wie die Gesamtkosten, Umweltwirkung und die mögliche Integration in bestehende Betriebskonzepte von Busunternehmen ein. Auf Basis der Konzeptbewertung werden sodann zwei Prototyp-Antriebsstränge entwickelt und in Demonstrator-Fahrzeuge integriert. Damit erfolgt eine Erprobung unter realen Einsatzbedingungen.

Die Erkenntnisse aus dem Aufbau der Demonstrationsfahrzeuge sollen die Grundlage für die Planung kostengünstiger Produktions- und Montageprozesse elektrisch angetriebener Reisebusse bilden. Das wiederum soll in Kombination mit dem modular aufgebauten Produktansatz einen schnellen Produktionsanlauf ermöglichen.

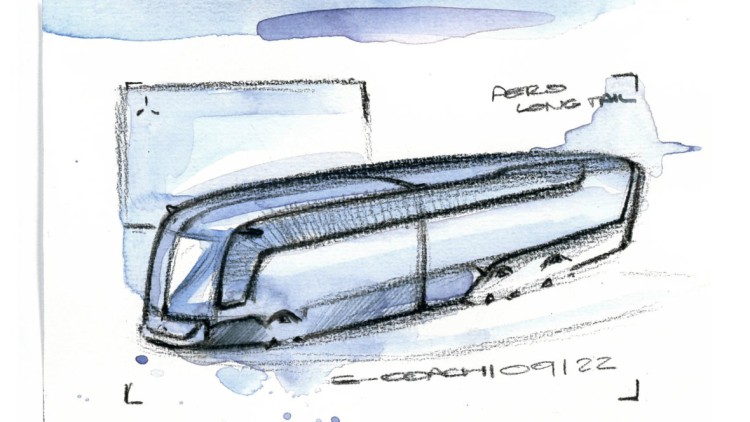

Die Akzeptanz der Technologie hängt maßgeblich von deren Eignung in der Praxis ab, ist man sich bei Daimler Buses im Klaren. Diese Eignung soll im Vorhaben erstmals systematisch erfasst werden und als Referenzmaß für die Auslegung der Antriebsstränge Geltung finden. Der Bauraum der Fahrzeuge soll so weit wie möglich den heutigen Dieselbussen entsprechen. Außer deren Reichweite sind der Erhalt von Fahrgastkapazität inklusive der Zuladung für das Reisegepäck wichtige Voraussetzungen für den Erfolg von Elektro‑Reisebussen. Neben dem Antriebsstrang und der Batterietechnologie messen die Projektpartner den Themen Aerodynamik und Leichtbau eine wesentliche Rolle bei.

Die Wirtschaftlichkeit der aus dem ELCH-Projekt resultierenden Fahrzeugkonzepte soll aus Sicht der Betreiber bewertet und in der Konzeptdefinition berücksichtigt werden. Ziel sei, kosteneffiziente Konzepte für einzelne Fahrzeuge und ganze Flotten von elektrisch angetriebenen Reisebussen für die verschiedenen Einsatzprofile zu identifizieren. Versuchsfahrten auf realen Kundenzyklen sollen entsprechend die Grundlage für die Weiterentwicklung der Antriebsstränge hin zur Serienreife gewährleisten.

Koordinator des öffentlich geförderten ELCH-Projekts ist Daimler Buses. Projektpartner sind das Karlsruher Institut für Technologie KIT (ITIV – Institut für Technik der Informationsverarbeitung); die Universität Mannheim (MISES – Mannheim Institute for Sustainable Energy Studies); die Technische Universität Kaiserslautern (iMAD – Institute for Mechanical and Automotive Design sowie SAM – Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungsmaschinen) und der Betreiber Flix SE mit seinen grünen Flix-Fernbussen.